こんにちは、F.E.Lです。

「始まりへの距離」を聴いていただいた方、ありがとうございます。この記事では、「始まりへの距離」のサウンド関連について書いています。楽器選定やアレンジの意図、機材、音源、作業具合、プラグインなど、色々書きました。楽しんで頂けると嬉しいです。メイキングを読んで頂くと、よりいっそう楽曲を楽しんで聴いていただけるかもしれません!

前回の記事はこちら→「始まりへの距離 メイキング1 〜テーマ/メロディ/イラスト/動画編〜」

方向性

今回は先行して出来たサビのメロディを軸にして、全体的なサウンドの方向性を決めていきました。

まずはメロディが歌いやすいテンポとして、BPMは180と決めました。ジャンルは、主人公の年齢やテーマを考えると、若さに任せて駆け抜けるような雰囲気が合うと思い、ロックにしました。

また、ロックサウンドの方向性も悩みましたが、全体的に爽やか、でもロック特有の勢い感は残るように、重すぎず軽すぎずのバランスを心がけました。

この辺のバランスは、リファレンスとして、藍井エイルさんの「月を追う真夜中(Spotify Link)」を参考にさせて頂きました。(月を追う真夜中は、曲自体が超好きで、制作期間中は何度も何度も聞いていました!)

音作り

楽器編成は、ロックに欠かせない、エレキギター、ベース、ドラムを始め、女の子の物語ということで、その他、ピアノ、ストリングス、アコギなど、華やかさや繊細さを表現しやすいものを選びました。

ギター類は宅録、他はほぼ打ち込みで作成しています。アンプシミュレータはBIAS AMP 2、ベースはModo Bass2 CS、ドラムはAddictive Drums 2、ピアノはAddictive KeysとLogic標準を使い分けて、その他パートはLogic標準の音源を使いました。

エレキ:Gibson Les Paul standard

アコギ:YAMAHA APX500II

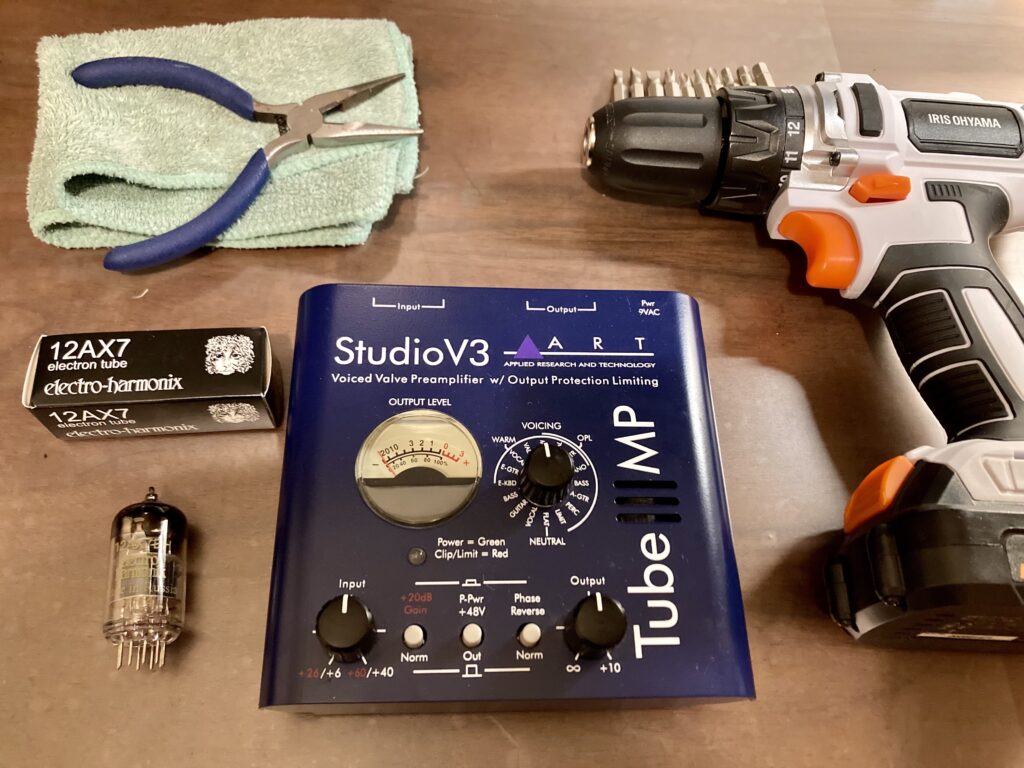

少しでもバンドサウンドに近づけるように、ベースや、一部のドラムパーツ、ボーカルとコーラスは、Tube MP Studio V3を通し、アナログっぽい質感を与えました。初めての取り組みだったのでどうなるか不安でしたが、良い結果が得られたと思いました。

特にベースは、Tube MP Studio V3に通すと、本物のベースを録音したような雰囲気が出て、とても驚きました。ドラムやボーカルなども、音に落ち着きやまとまりが出て、自然に耳に入ってきやすい音になったかなと思います。

余談ですが、今回、機材もちょびっとだけカスタマイズしました。

Tube MP Studio V3のゲインを上げた時のホワイトノイズが気になっていたので、別売りの真空管(electro-harmonixの12AX7)に入れ替えました。結果、ホワイトノイズは相当改善され、ついでに出音も少し明るめになりました!今後も頼れそうな機材に進化しました!(この真空管による音の違いを追求し始めたら、また一つ、沼の扉を開くことになるんだろうな・・ワクワク)

アレンジ

イントロ

とにかく疾走感を出すために、コードチェンジを少なくし、シンコペーションも効かせたセクションにしました。ベースとドラムが音価が短い音を刻む感じなので、主旋律は音価長めのメロディにして、互いのパートが引き立つようにしました。

Aメロ、Bメロ

Aメロは、徐々に楽器が参加して、物語が進んでいく雰囲気を出したり、ダイナミックなフィルインを入れて「いかにもバンド曲!」という感じを出しました。Bメロでは、ポップスの常套手段「一旦落としてからサビに行く形」を取っています。典型的ですが、分かりやすい展開ゆえに、物語の情景も伝わりやすいと思いこの形をとりました。Bメロからサビにかけては、コードの動きを出して、物語が展開していく雰囲気を出しました。

サビ

メロディを引き立たせることを念頭に作り込みました。「新しい」の単語を、コーラスで厚みを持たせたり、メインメロディの邪魔にならない程度にストリングスのカウンターフレーズを入れたり、印象的なシンコペーションのメロディは、全パートで縦の線を揃えてシンコペーションを強調する、といったアレンジを織り込みました。

ボーカル

Synthesizer V Maiは、癖が少なく素直な歌声で、かつ、程よくポップな雰囲気もあり、とても気に入ってます。ベタ打ちでもかなりリアルに歌ってくれます。

ただ、一つ一つの単語をくっきりすぎに歌ってしまったり、発音の勢いが足りないところがあったりと、ロックソングに合わない部分があったので、各パラメータは調整していきました。楽曲を通しで聴いて飽きないように、静かな部分と、全開で歌う部分で、声色の変化もつけてみたつもりです。

その他に、中低域がやや多めの印象だったので、中低域を抑え気味にするなど音質面も作り込んでいきました。

今回、歌声合成ソフトウェアをガッツリ使いましたが、率直な感想としては

・メロディ変更し放題で、最後までメロディの調整が可能(普通は歌録音後はメロディ変更できない)

・すぐ楽曲にボーカルデータが入るので、制作時のモチベーション爆上がり

・時間や予算の関係などで、ボーカルさんに依頼を出しづらい人にとってはうってつけ

とはいえ、正直なところ、生身のボーカルさんの存在感は別格だと思いました。Synthesizer Vでも、十分成り立つことがわかりましたが、やっぱり今後たまには生身のボーカルさんの歌も入れたいな〜!とうっすら思いながら、パラメータを編集していましたw( 今は予算や生活スタイル的に(子育て)厳しいかもしれませんが、何年後かには・・w)

作業

基本的に子供が寝静まったタイミングで作曲/アレンジ/ミックスをしています。ですので作業する日は22時〜0時辺りに作業をすることが殆どです。(調子良いときはたまにもっと長く作業やってしまう時もありますが・・)

ミックスの終盤〜マスタリングまでは、ちょっといじって、バウンスして、別の事しながらリファレンスと聴き比べて、気になるところをまた修正して・・みたいな工程を、小刻みに繰り返します。このフェーズに入ると、家事と細切れにスイッチングできるので、お家事情的には非常に効率良いです(?)

歌詞は場所に縛られず考えられるので、思いついたらすぐスマホにメモするスタイルで作っていきました。良いイメージが浮かんでくるのは、メロディと同じで、だいたいいつもお風呂上がりだったりします。

そして、一番諸々のタイミングを図る必要があったのが、宅録です。エレキはラインで録音なので、休日の子供の昼寝中にさばけます。しかし、アコギはマイクで録るので、家に誰もいない日中での録音が必須となります。そこで社会人の最終奥義「有給休暇」を利用しました。おかげさまで、なんとか無事に録ることができました。

プラグイン

今回の制作で活躍したプラグインについて記載していきます。

Metric AB / ADPTR AUDIO

A/BボタンでDAWのトラックの音とリファレンスの音を切り替えます。周波数、L/Rバランス、音圧など、色々な面の比較もできます。いつでもすぐにリファレンス音源と比較/分析できるというのは、想像以上に自分のミックスにとって効果的でした。意識してるつもりでも、ふと気づくと音の選択やバランスがどんどんズレていくものですね。。適宜軌道修正出来たことで、(また、素敵なリファレンスがあった事で)過去の自分のロック曲の中で、一番バランスの良い仕上がりになったと思います。

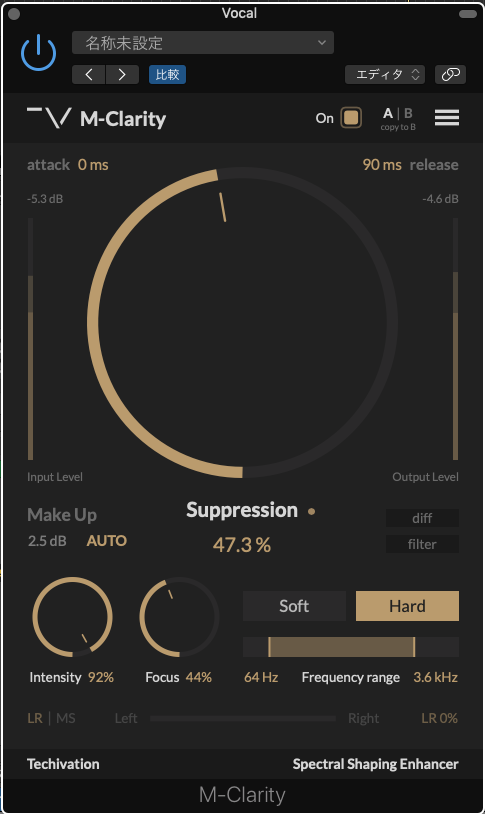

M-Clarity / Techvation

耳障りな要素をピンポイントに簡単に調整してくれて大変便利です。EQで削るのとはまた違い、いい感じに除去してくれます(語彙力)。負荷も高くないのも非常にありがたいです。

ただ、かけすぎると音がパリっとしすぎる気がしました。また、波形を比較してみたら、プリリンギングっぽい現象も見受けられたので、基本は音の調整の下地として、まずは控えめにかけるようにしてます。でも、強くかけた方が圧倒的にいい音に聞こえる時は、思いっきりかけちゃいますw(どっちやねん)

TRASH2 / iZotope

多機能なディストーションプラグインです。でも今回の曲ではディストーション機能は使っていません!(汗)

これに搭載されている左右に音を広げる処理だけ使ってます。音の分離感が良くてとても気に入っています。

Doublerの様なモジャっとした味付けも一切なく、クリアに左右に広げてくれます。歌や楽器、色々なパートに使いました。ディストーションの処理は全部オフにして、CONVOLVEのSEPARATEとWIDTHのパラメータだけ使っています。

ただし、負荷が少し高いので、調子に乗ってあちこちのトラックに挿しまくるとPCが悲鳴をあげますw

GSatPlus / TBProAudio

サチュレーションプラグインです。僅かに音の倍音感を出したい時に、控えめにかけて使っています。聴きやすい音のまま、ギラっとした感じを出してくれます。CPU負荷も比較的高くない気がします。

気に入っているのが、オーバーサンプリングが出来て、折り返し周波数が回避できる点です!音を汚さないでかけられるので、色々なパートに使えます。ちなみに今回、プラグインドクターで手持ちのプラグインで折り返し周波数が回避できるものは何か?を調査したのですが、対応できるプラグインは思いの外少なかったです。残ったのは、基本はやはりオーバーサンプリングに対応しているものと、M-Clarityとかでした。その生き残りのプラグインの一つが、このGSatPlusでした。

最大のポイントなのが、ここまで対応しててフリープラグインという事です(すごいありがたい)

だいぶ長い記事になってしまいました。ここまでお付き合いいただいた方、どうもありがとうございました!